Пять идей, которые могли бы принести авторам миллиарды долларов. Но воспользовались ими другие люди

Пять идей, которые могли бы принести авторам миллиарды долларов. Но воспользовались ими другие люди

Выдающееся или даже просто полезное изобретение, да и идея какого-нибудь потенциально востребованного товара способны принести своим авторам целое состояние. Однако порой ситуация складывается так, что деньги за продукт оказываются в руках людей, которые не причастны к его созданию. По крайней мере так считают обиженные гении. Именно для того, чтобы подобных ситуаций не случалось, придуманы патенты, но и они не всегда помогают. Onlíner собрал пять таких обидных, но поучительных историй.

Автомобильные «дворники»

Первые автомобильные «дворники», или, как их называют официально, стеклоочистители, появились еще на рубеже XIX и XX веков, но лишь в 1963 году американский инженер Роберт Кирнс додумался внести в принцип их работы очень полезное изменение. Кирнс, не видевший одним глазом, ехал куда-то на своем Ford Galaxie. Шел небольшой дождь, и мужчина обратил внимание, что его и так ограниченное зрение раздражает постоянное движение «дворников» автомобиля. Да, до этого на всех машинах они при включении работали непрерывно.

В том же году Кирнс получил патент на улучшенную им конструкцию стеклоочистителя прерывистого действия.

Режим имитировал моргание человеческого глаза раз в несколько секунд. Интервал между протираниями определялся скоростью протекания тока в конденсаторе. Когда заряд конденсатора достигал определенного напряжения, он разряжался, активируя один цикл мотора «дворника», а затем процесс повторялся. Кирнс предложил свое изобретение всем трем крупнейшим автомобильным компаниям США — и получил от General Motors, Ford и Chrysler три отказа. При этом спустя некоторое время «большая тройка» принялась самостоятельно внедрять прерывистые стеклоочистители на своих моделях. Лишь в 1978 году автор идеи решился пойти в суд. В итоге Ford заплатил ему за нарушение патента $10 млн, а Chrysler — $30 млн, хотя требовал Роберт Кирнс куда больше.

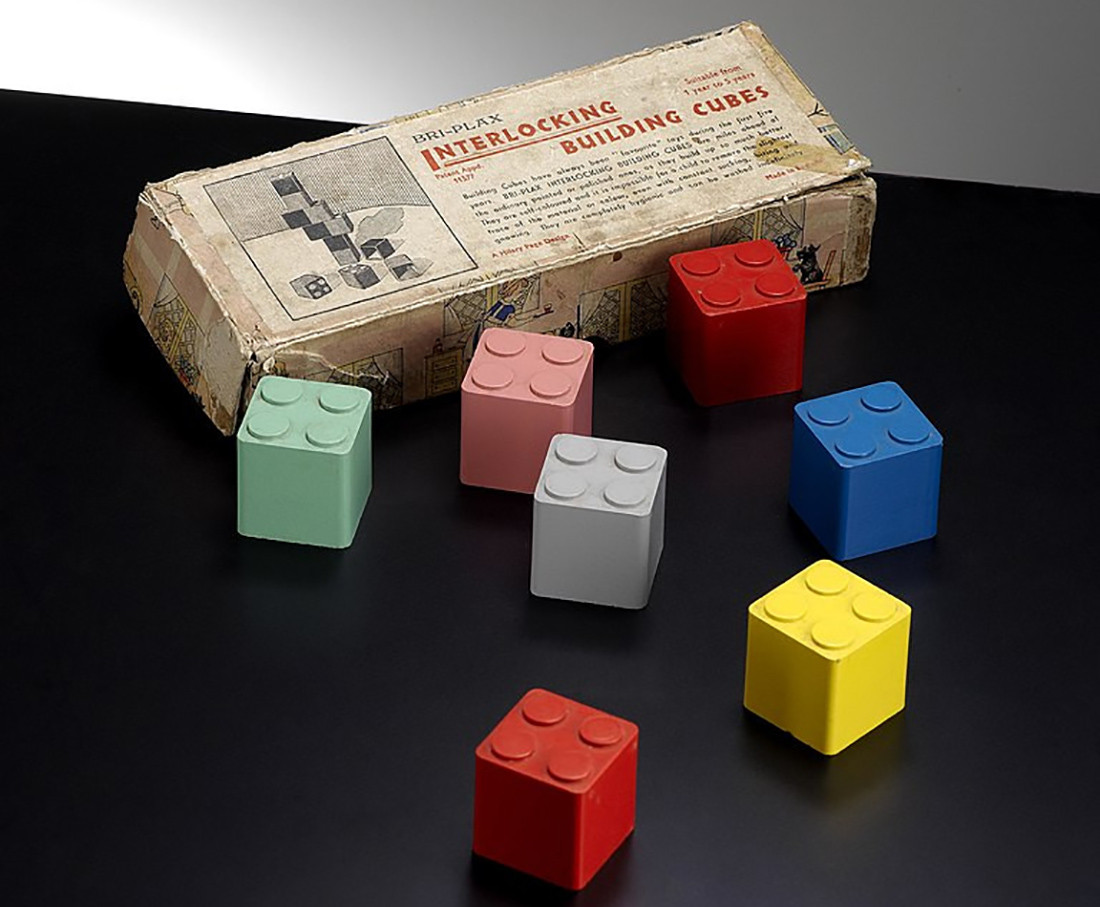

Кубики раздора

Производством игрушек британец Гарри Пейдж занялся еще в 1932 году, когда основным материалом для этого еще было дерево. Но уже через несколько лет он перешел на иной материал, ведь на рынке появились специальные аппараты для литья пластмасс под давлением. После окончания Второй мировой войны Пейдж изготовил и запатентовал главное свое изобретение, которое назвал «Соединяющиеся строительные кубики». Они представляли собой небольшие разноцветные кубические элементы, на верхушке которых располагались шипы. Именно последние позволяли отдельным кубикам надежно и прочно соединяться между собой.

Новый конструктор компания Kiddicraft, принадлежавшая Пейджу, представила в 1947 году.

Вскоре о нем узнал датчанин Оле Кирк Кристиансен, купивший британский термопластоавтомат — инжекционную машину для литья пластмасс. Вместе с технической документацией производитель аппарата представил пример производимой продукции — кубики Гарри Пейджа. Кристиансен немедленно понял перспективность идеи и в 1949 году выпустил на рынок свои «Автоматические соединяющиеся кирпичики». Еще спустя четыре года продукт переименовали в «Кирпичики Lego». В 1957-м Гарри Пейдж из-за финансовых проблем своей Kiddicraft покончил жизнь самоубийством, ну а LEGO превратилась в корпорацию с многомиллиардными оборотами. В 1980-е годы датчане (возможно, на всякий случай) выкупили все права на кубики Kiddicraft у наследников их создателя.

Липкий край

В 1973 году американцу Алану Эмрону требовалось оставить записку своей жене. Чтобы та точно заметила ее, он решил прикрепить записку на холодильник, но клейкой ленты (скотча) под рукой не оказалось, как и магнитов или булавок, чтобы оставить послание на уровне глаз. Тогда Эмрон, по его собственному утверждению, использовал для достижения необходимого результата обычную жевательную резинку. Это будто бы натолкнуло его на идею производства бумаги для заметок с липким слоем. Разработав состав клея, Алан, по его словам, привез новинку на одну из нью-йоркских выставок, где продемонстрировал ее менеджерам компании 3M. Продукт их не заинтересовал.

В 1977 году 3M представила свои блоки для заметок с липким краем.

Post-it Note стали одним из главных продуктовых блокбастеров производителя с объемом продаж в миллиарды долларов в год. При этом компания утверждает, что настоящими изобретателями бумажных «стикеров» являются ее собственные сотрудники. Спенсер Сильвер разработал состав клея, не оставляющего следов, не пропитывающего бумагу и подходящего для многократного использования, а Артур Фрай придумал использовать его для бумажных заметок. Проблема Эмрона заключалась в том, что патента, подтверждающего его права на изобретение, у него почему-то не было. Однако он все равно подал в суд на 3M в 1997 году. В итоге стороны заключили мировую, условия которой не разглашаются, как и размер полученной Эмроном компенсации.

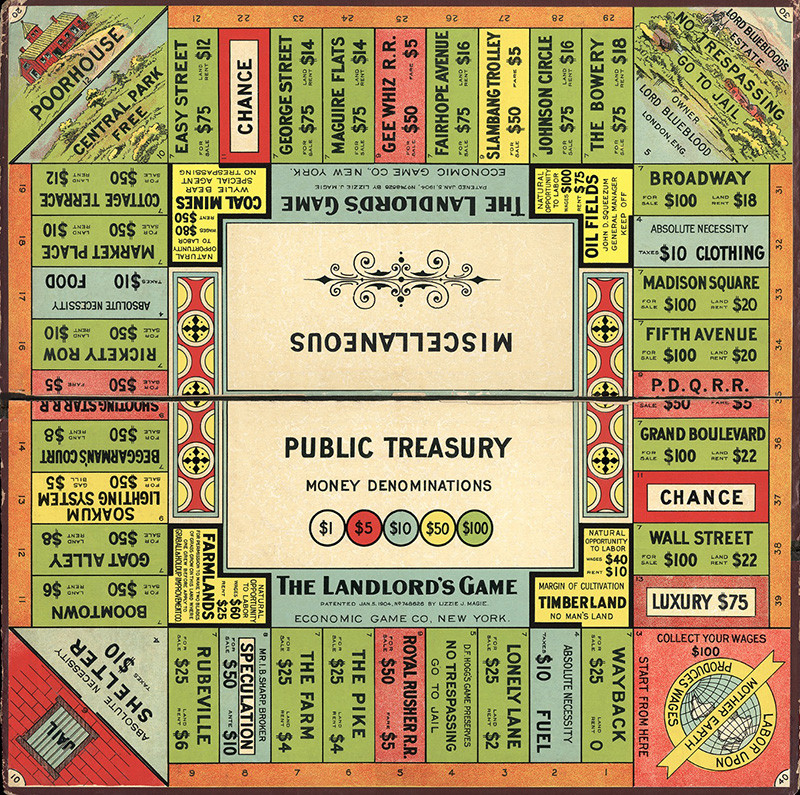

Страсти вокруг недвижимости

В самом начале XX века Лиззи Мэгги жила в пригороде Вашингтона, работала стенографисткой, но главным смыслом ее жизни была борьба против творящейся вокруг экономической несправедливости. Возмущение капиталистической системой она решила облечь в форму настольной игры — формы развлечения, набиравшей все бо́льшую популярность. В 1903 году она запатентовала The Landlord’s Game (игру «Землевладелец»). Игроки в ней передвигали фишки по ячейкам квадратного поля, покупали «собственность», брали деньги в долг у «банка», попадали в «тюрьму».

Мэгги была убеждена, что ее «Землевладелец» должен был не развлекать, а демонстрировать «вопиющую несправедливость современной земельной системы».

«Цель игры состоит не в том, чтобы доставить удовольствие игрокам, а в том, чтобы показать им, что при существующих законах землевладельцы имеют преимущество перед другими предпринимателями», — говорила Лиззи. Она попыталась продать права на игру компании Parker Brothers, крупнейшему издателю настолок того времени, но там ей отказали, сославшись на политическую ангажированность изобретения. В 1932 году в одну из вариаций «Землевладельца» сыграл некий Чарльз Дэрроу, бывший продавец отопительного оборудования из Пенсильвании. Игра настолько понравилась ему, что он разработал собственную версию. Базовая механика и смысл остались прежними, но Дэрроу убрал из игрового процесса все политические намеки — и успешно продал измененный вариант все той же Parker Brothers. В экономическую стратегию до сих пор играют миллионы, только называется она уже не «Землевладелец», а «Монополия».

Швейные битвы

Некогда швейные машинки были чуть ли не непременным предметом интерьера во многих домах. Долгое время эти устройства устойчиво ассоциировались с именем американского промышленника Айзека Зингера, чьи фабрики с вывесками Singer стали главными производителями такой техники. Зингер не придумал швейную машину, но стал автором нескольких изобретений, которые настолько усовершенствовали процесс ее пользования, что сделали устройства мечтой любой домохозяйки.

Не стеснялся Зингер заимствовать и чужие идеи.

Именно так он поступил с другим американским изобретателем, Элиасом Хоу. Тот придумал машину, использующую закрытый челночный стежок, и скоро фирма Зингера также начала их выпускать. К сожалению для Зингера, Хоу позаботился о получении необходимых патентов и после пятилетнего судебного разбирательства доказал свое авторство. Полученная по итогам компенсация, процент доходов Зингера и роялти сделали Хоу миллионером еще во второй половине XIX века, когда миллион долларов был куда более весомой суммой, чем сейчас. Кстати, настоящий изобретатель швейной машины современного типа — британец Джон Фишер, придумавший свою модель еще в 1844-м, за несколько лет до Зингера и Хоу, — патент на нее не получал, а потому стал главным пострадавшим в этой «швейной гонке».

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by