Соблазн печатать неограниченное количество денег был слишком велик, или Как сокровища «Богатой горы» навсегда изменили торговлю

Соблазн печатать неограниченное количество денег был слишком велик, или Как сокровища «Богатой горы» навсегда изменили торговлю

Торговля сопровождает историю человечества как минимум с каменного века. Сначала товары обменивали на другие товары, потом в этих отношениях появился универсальный посредник и всеобщий эквивалент — деньги. Археологи нашли достаточно свидетельств того, что порой произведенные в одном регионе вещи преодолевали тысячи километров, пересекали горы, пустыни и моря, прежде чем попасть к своему конечному потребителю. Но по-настоящему всемирной торговля стала довольно поздно, и для этого потребовалось найти ресурс, востребованный по всей планете. А дальше процесс было уже не остановить никакими тарифными войнами, санкциями и политикой изоляционизма. Выяснилось, что куплей, продажей и обменом товаров люди готовы заниматься несмотря ни на что и вопреки всему. Как в разных уголках Земли сложилась цепочка событий, приведшая к тому, что торговля превратилась в глобальное явление?

Эпоха открытий

Как обычно, все стало возможным благодаря удивительному сочетанию человеческого любопытства и алчности. Европейцы еще с античных времен знали о богатствах Востока, даже преувеличивая их, что только усиливало желание ими обладать. Пряности, шелк, фарфор, драгоценности исправно поступали в Старый Свет сухопутными маршрутами, вот только они были долгими, опасными и проходили через такое количество посредников, что конечная стоимость этих столь желанных товаров становилась баснословной. Особенно это расстраивало страны, находившиеся дальше всего на западе континента, — Испанию и Португалию. Но к концу X века технический прогресс достиг такого уровня, а понимание шарообразности земли стало настолько общепринятым, что нашлось множество смельчаков, осмелившихся отправиться в путешествия в неизведанных прежде направлениях, чтобы найти альтернативный путь на Восток вообще и в мифические «Индии» в частности.

Для того чтобы торговля стала всемирной, необходимо было сначала сформировать относительно полное представление об этом мире во всей его совокупности. Для это потребовались три ключевые экспедиции, уложившиеся всего в 30 лет. В 1492 году Христофор Колумб открыл Америку, новую часть света. В 1498-м Васко да Гама обогнул Африку и достиг Индии. Наконец, в 1522 году Фернан Магеллан и его соратники совершили, сами того не желая, первое кругосветное плавание. Все — последователям этих величайших мореплавателей в истории человечества оставалось лишь продолжить закрывать белые пятна на картах планеты, но главное было уже сделано.

Сокровища «Богатой горы»

И Колумбом, и да Гамой, и Магелланом двигало простое желание проложить новые маршруты, по которым бы из Китая, Индии и с Островов пряностей в современной Индонезии в Европу можно было доставлять востребованную на ее рынке продукцию с высокой добавленной стоимостью. Если бы все ограничилось решением лишь этой задачи, ничего бы фактически не поменялось: те же товары шли бы оттуда же туда же, просто другими путями. Проблема заключалась в том, что в обратном направлении не отправлялось фактически ничего. Европа не могла предложить Азии ничего такого, чего бы там еще не было, за исключением, может быть, более совершенного оружия. А без взаимности поставок назвать торговлю глобальной сложно.

Вскоре такой востребованный на Востоке ресурс был очень быстро найден — и, что самое важное для глобальности, в новооткрытых Америках.

В январе 1545 года некий Диего де Уальпа бродил по горной гряде Потоси в Андах, где на высоте в 4,5 километра над уровнем моря искал некстати потерявшуюся ламу. В конце концов он вынужденно заночевал на склоне безымянной красной горы и в отблесках разведенного костра заметил странный блеск на земле. Это блестело серебро, и его было много — настолько, насколько испанцам можно было только надеяться. Гора получила название Серро-Рико («Богатая гора»), а у ее подножия возник город Потоси, население которого быстро выросло до 200 тыс. человек.

Сила ртути

Благодаря потерянной ламе Диего де Уальпа совершенно случайно открыл самый богатый источник серебра в истории человечества. В отдельные периоды до 80% всей добычи этого драгоценного металла в мире приходилось именно на Серро-Рико. Оценки объема ресурса, извлеченного из недр современной Боливии, разнятся, ведь точного учета испанцы не вели, но, если их усреднить, можно предположить, что с 1545 года и за следующие триста лет колонизаторы получили здесь около 100 тыс. тонн серебра. Это был фантастически счастливый билет, позволивший Испании из страны, в 1492 году только завершившей Реконкисту, превратиться в сверхдержаву, империю, претендовавшую на первенство в мире.

Этого бы не случилось, если бы не еще одно важное событие.

В 1565 году поступление серебра из рудника Серро-Рико резко сократилось: всего за 20 лет работ шахтеры истощили все быстроизвлекаемые запасы. К счастью, в 1554-м в Мексике Бартоломе де Медина представил на практике свой способ амальгамации серебра, позволивший обогащать руду, с которой прежде не знали, что делать, из-за относительно низкого содержания металла. Оказалось, что ртуть сначала связывает серебро в руде с образованием амальгамы, а затем из последней достаточно было вновь выпарить ртуть и в остатке получить нужный результат, который можно отправлять на монетный двор. Ртуть помогла не просто вновь нарастить добычу серебра в Потоси и в мексиканском Сакатекасе, втором главном источнике металла в Новом Свете, но и поставить новые рекорды.

Откуда спрос?

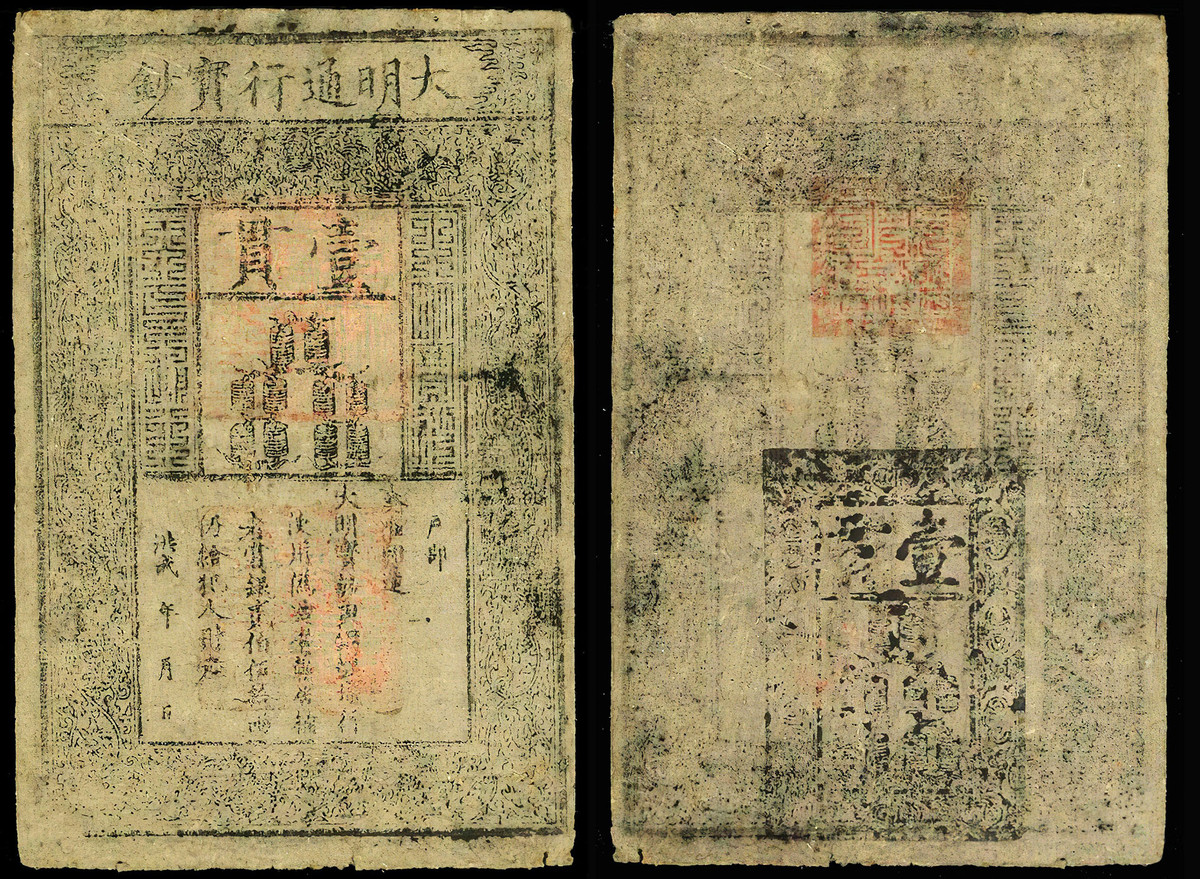

Теперь надо разобраться с вопросом востребованности серебра. В принципе, золото и в чуть меньшей степени серебро ценились всегда. Долгое время всеобщим было убеждение, что настоящие деньги должны обладать собственной внутренней стоимостью, то есть быть сделанными из драгоценных металлов. Но не в Китае, чья продукция интересовала Испанию в первую очередь. Там начиная с XI века, наоборот, распространились первые в мире бумажные деньги — цзяоцзы. Это были сертификаты, прообраз современных банкнот, ценность которых гарантировалась божественной властью императора. Долгое время купцам и обычному населению этого было достаточно. Тем более что цзяоцзы позволяли не таскать с собой мешки монет.

Однако у монополии на выпуск бумажных денег имелась и обратная сторона.

Эмиссионный центр (то есть император) не был ограничен имеющимися у него запасами того или иного металла. Соблазн поддаться искушению печатать неограниченное количество цзяоцзы для покрытия своих расходов оказался в итоге слишком велик. Результат очевиден любому человеку, заставшему распад СССР: гиперинфляция. Второй проблемой стало распространение подделок под настоящие цзяоцзы. В итоге Китай приходит к вынужденному решению отказаться от этого платежного средства и заменить его серебряной монетой. И все это как раз совпадает с началом массового производства такой монеты Испанией в своей Casa de la Moneda в Потоси.

Первая мировая валюта

В Китае в середине XVI века проживало около четверти всего мирового населения. Это была крупнейшая налогооблагаемая база в мире. И император начал требовать с подданных звонкое серебро для уплаты податей. Спрос на металл в стране резко вырос, а вместе с ним поднялись и цены на него. Они примерно в 2 раза превышали стоимость серебра в Европе, что делало поставки металла чрезвычайно выгодными для его производителей.

Этим сполна воспользовались две страны, как раз вышедшие на собственные пики добычи данного ресурса, — Испания и Япония.

Япония поставляла на китайский рынок серебро в основном в слитках, а вот Испания наладила на своих монетных дворах в Новом Свете чеканку стандартизированной монеты диаметром 38 миллиметров и весом 25,563 грамма. Она известна под разным названиями: испанский серебряный доллар, пиастр, песо, а в английском языке еще и как piece of eight — восьмерик, из-за своей способности при необходимости делиться на две, четыре и даже восемь частей.

Монету украшало изображение перевитых лентой Геркулесовых столбов — высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив. Считается, что именно этот символ затем стал источником появления известного обозначения $. Изначально вертикальных черт в нем было две. Как бы то ни было, из-за строго соблюдаемого стандарта производства и высокого качества серебра песо быстро прославился по всему миру как платежное средство. По сути, он превратился в первую международную валюту, одинаково охотно принимаемую к оплате на рынках Гаваны, Севильи, Стамбула, Дели, Зайтуна. Даже в США песо оставался законным платежным средством вплоть до 1857 года.

Серебряный флот

С удовольствием принимал такую монету и Китай. Правда, сперва ее необходимо было туда доставить. Для этого существовало сразу несколько способов. Одним из них был трансатлантический маршрут. Ежегодно два флота отправлялись из испанских портов (Севильи и Кадиса) в направлении Нового Света — эскадры тяжелогруженных галеонов (всего обычно около 50 судов) под охраной военных кораблей, защищавших их от пиратских нападений. На их борту были европейские товары, производство которых пока не освоили в колониях: баскское железо и изделия из него, ткани Кастилии и Фландрии, андалусийское вино и оливковое масло и, конечно, стратегически важная для производства серебра ртуть из шахт Альмадена и Идрии — двух единственных известных тогда месторождений.

Прибыв в Гавану, флоты разделялись.

Часть кораблей шла в мексиканский Веракрус, другая — в колумбийскую Картахену. Там галеоны разгружались, после чего трюмы вновь заполняли, но уже ценностями Нового Света. В Картахене это было серебро Потоси, золото и изумруды Колумбии, в Веракрусе — серебро Сакатекаса, но и азиатские сокровища: шелк, фарфор, пряности и кошениль, экзотические насекомые, из которых получали карминовый краситель. Но откуда же эти восточные редкости вдруг оказались в Мексике? У Серебряного флота существовал тихоокеанский эквивалент.

Манильские галеоны

В то же самое время, когда испанские галеоны пересекали Атлантику, такие же корабли шли через Тихий океан. В Веракрус азиатский экспорт попадал благодаря караванам мулов из Акапулько, главного испанского порта на западном побережье Мексики. А туда их привозили манильские галеоны — как понятно из названия, с центральной торговой базы испанской колониальной империи на Филиппинах. В Манилу из Акапулько в первую очередь везли то же серебро, где его перегружали на китайские джонки, шедшие далее в дельту Жемчужной реки. В столице Филиппин с ее 30-тысячной купеческой диаспорой из Поднебесной и происходил основной обмен серебра на люксовую по европейским меркам продукцию китайских ремесленников.

Кроме того, часть американского серебра попадала в Китай и через Европу, по традиционному сухопутному пути по Ближнему Востоку, Персии и Индии, оседая по дороге на пышных восточных базарах этих регионов. Еще одна часть шла самым опасным путем — через мыс Доброй Надежды, в обход Африки. Основную угрозу здесь представляли враждебные испанцам голландские корабли.

Вот так острая потребность Китая в серебре с одной стороны и щедрое его испанское предложение с другой запустили трансокеанские торговые маршруты, связавшие между собой Америку, Европу, Южную Азию, Ближний, Средний и Дальний Восток.

Революция цен

Оценки количества серебра, перемещенного за 300 лет существования испанских колоний, известны своей спекулятивностью. Например, исследователь Тимоти Уолтон считает, что в общей сложности на монетных дворах Нового Света произвели 4 млрд серебряных песо (весом 25 с небольшим граммов металла каждое). Из них 2,5 млрд отправилось на Серебряном флоте в Европу. Оттуда 500 млн перевезли в Азию. Еще 650 млн песо ушли в Азию манильскими галеонами.

Общая современная стоимость всего серебра, добытого в американских шахтах, оценивается тем же автором в $720 млрд.

Надо понимать, что перемещение такого объема ценностей, изъятых из недр новой части света, стимулировало движение и других товаров в самых разнообразных направлениях. Был у этого процесса и еще один побочный эффект: появление на рынке такого количества драгоценного металла вызвало падение его стоимости, что, в свою очередь, привело к так называемой революции цен — повышению стоимости всего. Только к концу XVI века товарные цены выросли в 2,5—4 раза. Мореплаватели эпохи Великих географических открытий очень удивились бы тому, к каким неожиданным последствиям приведут их походы. Гонка за специями и новыми колониями закончилась коренной перестройкой всей мировой экономики.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by